Allgemeine Behördeninformation

FAQs zu den Neuen Züchtungstechniken und dem EuGH Urteil

Das Ziel einer Pflanzenzüchtung ist die Bereitstellung von Sorten, welche die Bedürfnisse des Menschen abdecken sollen. Zuchtziele können sein: Stresstoleranz hinsichtlich unterschiedlichen Umweltfaktoren (z.B. gegen Trockenheit, Nährstoffmangel, Schädlinge), erhöhter Ertrag und/oder Ertragsstabilität, Qualitätsverbesserung. Auch die Entwicklung von Sorten mit verändertem Gehalt an Inhaltsstoffen für Zwecke der Lebens- und Futtermittelproduktion oder für technische Anwendungen können Zuchtziele sein.

Ein zentraler Vorgang in der Züchtung ist die natürliche Kreuzung zweier aufgrund bestimmter Eigenschaften ausgewählter Individuen (Elterngeneration) einer Art oder kreuzbarer Arten. Deren Nachkommen (Tochtergeneration) erhalten neu kombinierte Eigenschaften. Die unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Pflanzen basieren auf genetischen Unterschieden im Erbgut (DNA) der Pflanzen. Dies wird genetische Variation genannt.

Im 20. Jahrhundert wurden Techniken und Verfahren entwickelt, welche die Pflanzenzüchtung unterstützen und beschleunigen. Die sogenannte Mutagenese (Mutationszüchtung) ist eine Methode der Erzeugung neuer genetischer Variationen, die zu möglichen neuen nutzbaren Eigenschaften der Pflanze führen kann. Die Induktion von Polyploidie, das heißt die Verdoppelung des Chromosomensatzes kann zum Beispiel zu

Sorten mit erhöhtem Ertrag führen. Weitere Methoden, wie die Verschmelzung zweier Zellen, deren Zellwände vorher durch Enzyme aufgelöst wurden, (Protoplastenfusion) erleichtern die Kombination des Erbgutes (DNA). In den 1980er Jahren gelang es dann erstmals Pflanzen mit ausgewählten zusätzlichen

genetischen Sequenzen (Fremd-DNA) zu verändern (transformieren). Diese, so hergestellten Pflanzen sind auch als transgene Pflanzen oder als gentechnisch veränderte Pflanzen (GVO) bekannt.

Grundsätzlich wird zwischen zwei Verfahren unterschieden - dem ungerichteten (zufälligen) und dem gerichteten (gezielten, ortsspezifischen) Mutagenese-Verfahren.

Die herkömmlichen (konventionellen) Mutageneseverfahren werden als ungerichtete Mutagenese bezeichnet. Die hier entstehenden Mutationen werden an zufälligen Stellen im Erbgut erzeugt. Die Art der Mutation kann nicht vorhergesehen oder bestimmt werden. Diese Methoden werden schon seit den 1950er Jahren in der konventionellen Pflanzenzüchtung eingesetzt. Bei der ungerichteten Mutagenese werden Pflanzensamen äußeren Einwirkungen durch Röntgen- oder Neutronenstrahlen, UV-Licht, Kälte- und Wärmeschocks oder anderen Mutagenen (erbgutverändernde Substanzen) ausgesetzt. Dadurch entstehen Veränderungen in der DNA-Sequenz (Mutationen), die unterschiedlichste Auswirkungen auf die Eigenschaften der Pflanze haben können. Der Großteil der so entstandenen Mutationen führt zu Defekten, die eine Weiterzucht mit dieser Pflanze unmöglich machen. Nur ein kleiner Teil dieser sogenannten Mutanten zeigen die gewünschten positiven Veränderungen. Diese Pflanzen werden über ein Verfahren (Selektion) ausgewählt und mit bereits vorhandenen Zuchtlinien natürlich gekreuzt. Dadurch werden die gewünschten positiven neuen Eigenschaften in die Zuchtlinien überführt

Im Gegensatz zur ungerichteten Mutagenese können bei der gerichteten oder gezielten, ortsspezifischen Mutagenese gezielte Veränderungen, die vorhersehbar und bestimmt sind, im Erbgut herbeigeführt werden. Diese Veränderungen können vom Austausch einer einzigen Nukleinbase in der DNA-Sequenz bis zum Ausschalten eines ganzen Gens reichen.

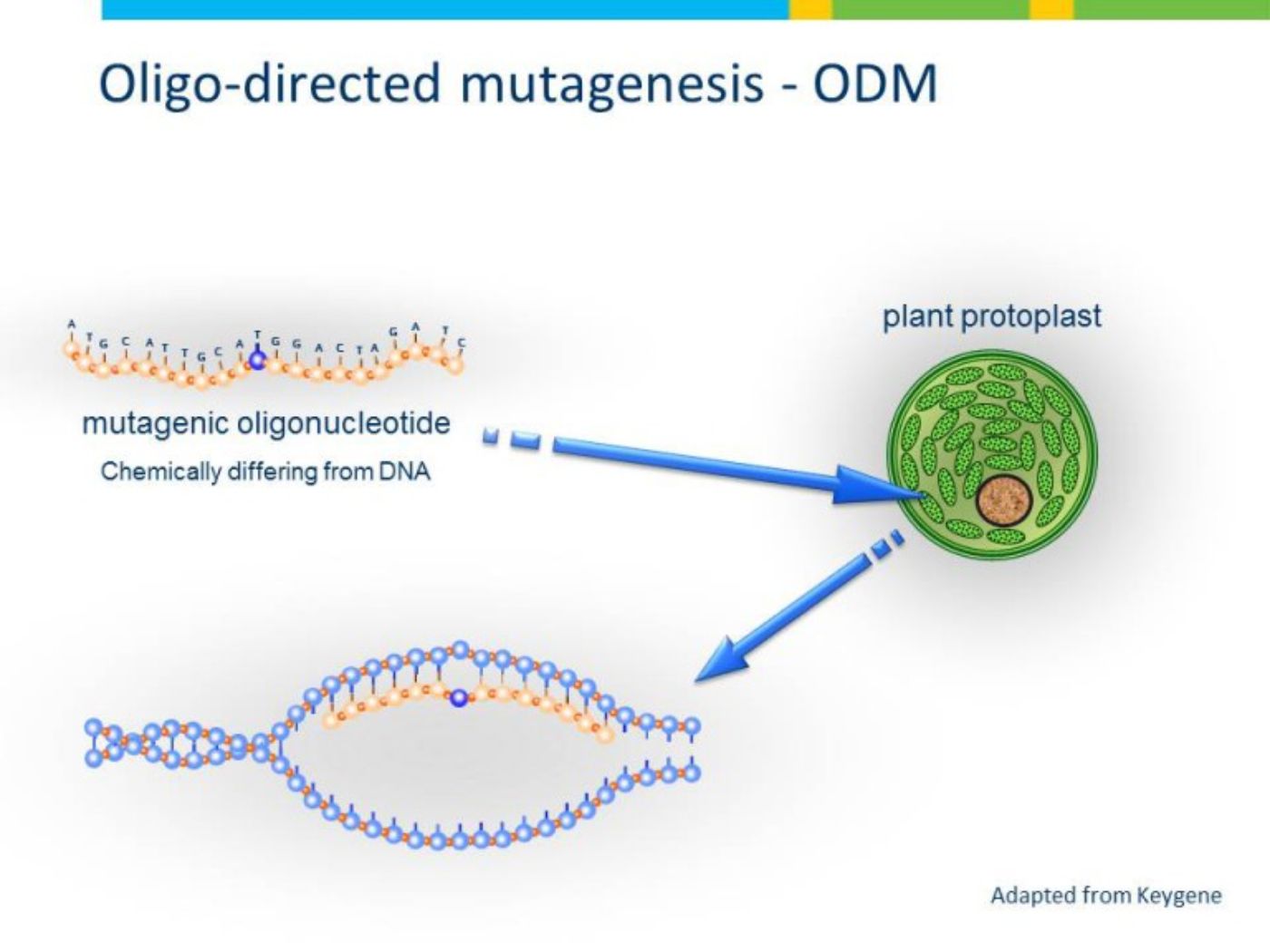

Genom-Editierungsverfahren werden benutzt, um gerichtete oder gezielte, ortsspezifische Mutationen zu erzeugen. Die bekanntesten Methoden sind die „Oligonukleotid-gesteuerte Mutagenese“ (oligo directed mutagenesis; ODM) und die „Zielgerichteten Nuklease Techniken“ (site directed nucleases; SDN), zu denen unter anderem die „Gen-Schere“ CRISPR-Cas9 gehört.

Hierbei werden kurze DNA Stücke (Oligonukleotide) in die Zellen eingebracht. Diese DNA Stücke können aufgrund ihrer Ähnlichkeit in der Sequenz mit dem Zielort interagieren. Auf diese Weise können am Zielort die gewünschten Mutationen in der DNA erzeugt werden, ohne dass die eingebrachten Oligonukleotide in das Erbgut der Zellen eingebaut wird. Mit dieser Technik können – wie auch bei natürlichen Mutationen – kurze DNA Stücke aus dem Erbgut der Zelle ausgeschnitten werden und es können auch kurze DNA Stücke, die durch die Zelle selbst hergestellt werden eingebaut werden. Ebenso können mit dieser Methode gezielte Austausche erfolgen, die dann zu den gewünschten geänderten Funktionen führen (Austausch definierter Nukleinbasen an einem definierten Ort in der Sequenz).

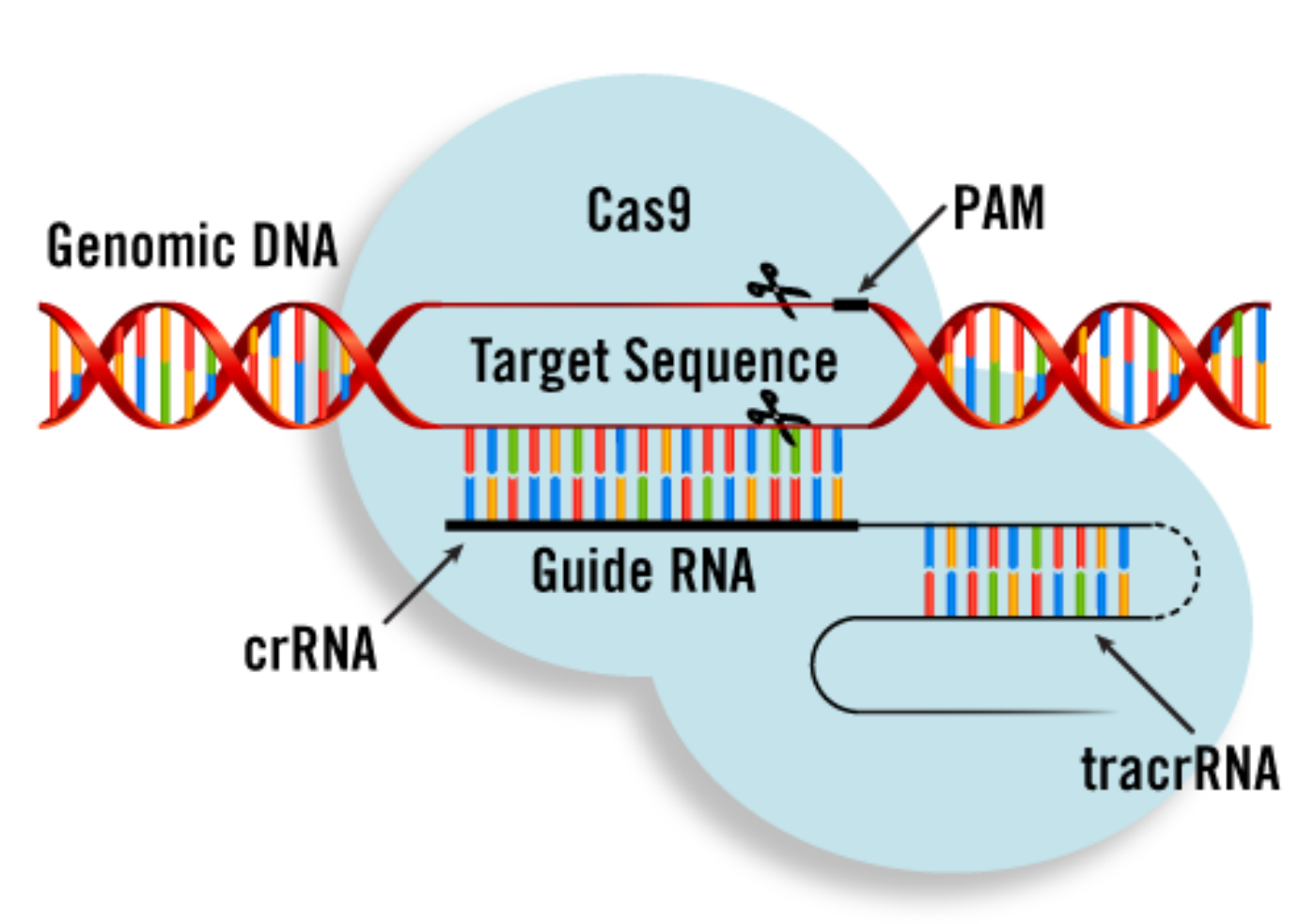

CRISPR steht für „Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”. Dabei handelt es sich um Abschnitte sich wiederholender DNA-Sequenzen im Erbgut. Diese Sequenzen kommen in vielen Bakterien und Urbakterien (Archebakterienarten) natürlich vor. Die Länge des CRISPR Motivs beträgt zwischen 23 und 47 Nukleinbasen, welche sich mit den „Spacern“ (Trenn DNA Sequenzen mit einer Länge von 21 bis 72 Nukleinbasen) abwechseln. Die Sequenz von CRISPR Motiven ist in der Regel spiegelverkehrt komplementär (palindromisch).

Cas9 (engl. CRISPR associated (zugehörig)) ist eine Endonuklease. Endonukleasen sind Enzyme welche die Eigenschaft besitzen Nukleinsäuren anhand einer sogenannten Erkennungssequenz zu schneiden. Endonukleasen bauen die DNA Sequenz durch Spaltung einer inneren Bindung und nicht endständig ab.

Die genetische Information der CRISPR-Region wird als kurze Nukleinbasensequenz (crRNA) abgelesen. In Verbindung mit dem Cas9-Enzym dient sie als „Guide“-RNA (sgRNA). Ähnlich einem Klettverschluss bindet die sgRNA an passende Zielsequenzen. Die crRNA verbindet sich mit der tracrRNA (engl. trans-acting CRISPR RNA) und gemeinsam bringen sie das Cas9-Enzym an die Position an der geschnitten werden soll. Zusätzlich wird noch das sogenannte PAM (engl. proto-spacer adjacent motif)-Motiv benötigt. Nur bei Vorhandensein dieses drei Nukleinbasen langen Motivs (zwei Guaninbasen und eine beliebige Base) kann das Cas9 Enzym binden. Die beiden DNA-Stränge trennen sich nun auf und das Cas9 Enzym schneidet nun beide Stränge an derselben Stelle.

Ist die DNA-Sequenz des Zielorganismus (z.B. einer Pflanze) bekannt, kann man die natürlich vorkommende „Spacer-Sequenz“ (Trenn DNA Sequenz) im Cas9 Protein durch eine zur Zielsequenz komplementäre Sequenz (sgRNA) ersetzen. Diese Sequenz führt dann das Cas9 Enzym zu der gewünschten Position auf der DNA-Sequenz des Zielorganismus und das Cas9 Enzym schneidet dann am gewünschten Punkt.

Grundsätzlich kann man die SDN-Systeme in drei Kategorien einteilen (SDN1, SDN2 und SDN3).

- Bei der SDN1 Technik wird ein sgRNA-Cas9 Komplex in Zellen eingebracht welcher dort gezielt in der DNA-Sequenz schneidet. Dadurch entsteht ein Doppelstrangbruch in der DNA, welcher durch zelleigene Reparatursysteme wieder behoben wird. Dadurch entstehen Mutationen, welche zielgerichtet aber a priori unbekannt sind. Außerdem ist es auch möglich, zwei gezielte Doppelstrangbrüche gleichzeitig zu setzen. Dabei wird die zwischen den beiden Doppelstrangbrüchen gelegene DNA-Sequenz des Zielorganismus entfernt.

- Bei der SDN2 Technik wird zusätzlich zum sgRNA-Cas9 Komplex noch eine Reparaturvorlage (Oligonukleotid ähnlich wie bei der ODM) eingebracht. Der zelleigene Reparaturmechanismus nutzt dann diese Vorlage um die darauf befindlichen Mutationen in die DNA-Sequenz des Zielorganismus einzubringen. Die so erzeugten Mutationen sind zielgerichtet und bekannt.

- Bei der SDN3 Technik wird ein sgRNA-Cas9 Komplex und eine Reparaturvorlage, welcher noch eine zusätzliche DNA-Sequenz enthält, eingebracht. Im Zuge des zelleigenen Reparaturmechanismus wird dann diese DNA-Sequenz in das Erbgut des Zielorganismus eingebaut.

Die Confédération paysanne ist ein französischer Landwirtschaftsverband, der die Interessen kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe vertritt. Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens sind ihm acht weitere Verbände beigetreten, deren Ziel der Umweltschutz und/oder die Verbreitung von Informationen über die mit GVO verbundenen Gefahren ist. Die Kläger bestreiten, dass die durch Mutagenese gewonnenen Organismen von den nach den Bestimmungen des französischen Umweltgesetzbuchs für GVO vorgesehenen Verpflichtungen ausgenommen seien. Der technische Fortschritt hat zur Entstehung von neuen Mutagenese-verfahren geführt, die mit verschiedenen Mitteln (In-vitro-Zufallsmutagenese und gezielte Mutagenese – im Folgenden: neue Mutageneseverfahren) durchgeführt werden könnten. Mit diesen Verfahren könnten gezielte Mutationen durchgeführt werden, die zu herbizidresistenten

Pflanzen führen. Für die Kläger berge die Verwendung durch Mutagenese gewonnener herbizidresistenter Saatgutsorten die Gefahr erheblicher schädlicher Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier.

Gestützt auf diese Gründe beantragten die Kläger beim französischen Premierminister den entsprechenden Artikel des französischen Umweltgesetzbuchs aufzuheben. Des Weiteren fordern sie den Anbau und die Vermarktung von herbizidtoleranten Raps sorten zu untersagen. Der Premierminister reagierte auf den Antrag der Kläger nicht. Nach französischem Recht gilt dieser somit als vom Premierminister abgelehnt.

Mit am 12. März 2015 beim Conseil d’État (Staatsrat, Frankreich), dem vorlegenden Gericht, erhobener Klage haben die Kläger beantragt, diese stillschweigende ablehnende Entscheidung des Premierministers für nichtig zu erklären. Vor diesem tatsächlichen und rechtlichen Hintergrund hat der Conseil d’État (Staatsrat) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorzulegen.

- Sind durch Mutagenese gewonnene Organismen genetisch veränderte Organismen im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 2001/18, obwohl sie nach Art. 3 und Anhang I B der Richtlinie von den Verpflichtungen bezüglich der Freisetzung und des Inverkehrbringens von genetisch veränderten Organismen ausgenommen sind? Können insbesondere Mutageneseverfahren, vor allem die neuen Verfahren der gezielten Mutagenese unter Einsatz gentechnischer Verfahren als in Anhang I A, auf den Art. 2 verweist, aufgeführte Verfahren angesehen werden? Sind die Art. 2 und 3 sowie die Anhänge I A und I B der Richtlinie 2001/18 demzufolge dahin auszulegen, dass sie von den Maßnahmen der Vorsorge, der Verträglichkeitsprüfung und der Rückverfolgbarkeit alle durch Mutagenese gewonnenen genetisch veränderten Organismen und ebensolches Saatgut ausnehmen oder nur diejenigen Organismen, die mit den schon vor Erlass der Richtlinie bestehenden konventionellen Methoden der Zufallsmutagenese durch ionisierende Strahlung oder chemische Mutagene erzeugt wurden?

- Stellen durch Mutagenese gewonnene Sorten genetisch veränderte Sorten im Sinne von Art. 4 der Richtlinie 2002/53 dar, die nicht von den in dieser Richtlinie vorgesehenen Verpflichtungen ausgenommen wären? Oder stimmt der Anwendungsbereich dieser Richtlinie vielmehr mit dem sich aus den Art. 2 und 3 sowie Anhang I B der Richtlinie 2001/18 ergebenden überein, und sind durch Mutagenese gewonnene Sorten auch von den Verpflichtungen ausgenommen, die die Richtlinie 2002/53 in Bezug auf die Eintragung genetisch veränderter Sorten in den gemeinsamen Katalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten vorsieht?

- Stellen die Art. 2 und 3 sowie Anhang I B der Richtlinie 2001/18 insoweit, als sie die Mutagenese vom Anwendungsbereich der in der Richtlinie vorgesehenen Verpflichtungen ausnehmen, eine Maßnahme der vollständigen Harmonisierung dar, die es den Mitgliedstaaten untersagt, durch Mutagenese gewonnene Organismen ganz oder teilweise den in der Richtlinie vorgesehenen oder anderen Verpflichtungen zu unterwerfen, oder verfügten die Mitgliedstaaten bei ihrer Umsetzung über ein Ermessen hinsichtlich der Festlegung der Regelung für durch Mutagenese gewonnene Organismen?

- Kann die Gültigkeit der Art. 2 und 3 sowie der Anhänge I A und I B der Richtlinie 2001/18 insoweit, als diese Bestimmungen für durch Mutagenese gewonnene genetisch veränderte Organismen keine Maßnahmen der Vorsorge, der Verträglichkeitsprüfung und der Rückverfolgbarkeit vorsehen, im Hinblick auf das in Art. 191 Abs. 2 AEUV verankerte Vorsorgeprinzip in Frage gestellt werden, wenn man die Entwicklung der gentechnischen Verfahren, die Entstehung neuer Pflanzensorten, die durch diese Verfahren gewonnen werden, und die derzeitigen wissenschaftlichen Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen dieser Verfahren und der damit verbundenen potenziellen Risiken für die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier bedenkt?

Die Antwort des EuGH auf die erste der oben angeführten Fragen wird klären, ob die „Neuen Züchtungstechniken“ insbesondere die neuen Mutagenese-Methoden vom Geltungsbereich der europäischen Richtlinie 2001/18/EG ausgenommen werden.

Am 25. Juli 2018 wurde das Urteil des Europäischen Gerichtshofes veröffentlicht. Darin stellt der Europäische Gerichtshof fest dass: „Durch Mutagenese gewonnene Organismen genetisch veränderte Organismen (GVO) sind und grundsätzlich den in der GVO - Richtlinie vorgesehenen Verpflichtungen unterliegen. Von diesen Verpflichtungen ausgenommen sind aber die mit Mutagenese-Verfahren, die herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen verwendet wurden und seit langem als sicher gelten, gewonnenen Organismen, wobei es den Mitgliedstaaten freisteht, diese Organismen unter Beachtung des Unionsrechts den in der GVO-Richtlinie vorgesehenen oder anderen Verpflichtungen zu unterwerfen. Dies bedeutet, dass alle „neuen Züchtungstechniken“ die Mutageneseverfahren darstellen (wie insbesondere CRISPR/Cas9) in den Geltungsbereich der europäischen Richtlinie 2001/18/EG fallen. Gleichzeitig bestätigt dieses Urteil die in Österreich geltende Rechtslage, da gemäß § 2 Abs. 2 Z 4 GTG i.d.g.F. nur die Verfahren der ungerichteten Mutagenese vom Geltungsbereich des österreichischen Gentechnikgesetzes ausgenommen sind.

Do-It-Yourself Gentechnik Baukästen

Das BMASGPK teilt mit, dass Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO), (d.h. Herstellung, Vermehrung, Verwendung, Lagerung, Zerstörung oder Entsorgung) nur nach erfolgter Anmeldung bzw. nach Vorliegen eines positiven Bescheides gemäß §§ 19 -24 des österreichischen Gentechnikgesetzes (GTG), BGBl. 510/1994 i.d.g.F., in einer gentechnischen Anlage durchgeführt werden dürfen. Eine gentechnische Anlage ist gemäß § 4 Z 6 GTG eine örtlich gebundene Einrichtung, die zur Durchführung von Arbeiten mit GVO in einem oder mehreren geschlossenen Systemen bestimmt ist. In der Systemverordnung, BGBl. II 431/2002, sind darüber hinaus die einzuhaltenden Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen ausführlich geregelt. Die Verwendung sogenannter „Do-It-Yourself“ Gentechnikbaukästen wie z.B. des „CRISPR/Cas9 Bacterial Genomic Editing Kit“ der Firma „The Odin“/USA ohne Vorliegen der oben genannten gesetzlichen Voraussetzungen ist gemäß § 109 Abs. 3 Z 9 und 10 verboten und kann mit einer Geldstrafe von bis zu € 7.260 geahndet werden.

Gentechnisch veränderte Petunien (30.05.2017)

Im April 2017 sind in Finnland erstmals Petunien in den Handel gelangt, die von den Behörden als gentechnisch verändert identifiziert wurden. Dies wurde durch weitere Untersuchungen des Umweltministeriums Nordrhein-Westfallen zum Teil bestätigt. Eine vollständige Liste durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Deutschland steht jedoch noch aus. Gentechnisch veränderte Pflanzen benötigen, damit sie angebaut oder gehandelt werden dürfen, eine europäische Zulassung (RL 2001/18/EG). Die Petunien haben diese Zulassung nicht. Damit ist der Anbau und Handel eindeutig rechtswidrig. Gemäß § 54 des Gentechnikgesetzes (GTG), BGBl Nr. 510/1994 i.d.g.F. ist das unerlaubte Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verboten und mit hohen Strafen belegt.

Es handelt sich bei den gentechnisch veränderten Pflanzen und orangefarbene bzw. lachsfarbene Sorten. Die finnischen Behörden haben verschiedene Sorten von Petunien und Surfinien untersucht, Calibrachoa waren ausgenommen. Untersuchungen in Deutschland und den Niederlanden haben bestätigt, dass folgende Sorten gentechnisch verändert sind:

- African Sunset

- Bingo Coral Blast

- Bonnie Orange

- Bonnie Orange 15

- Capella Red

- Cascadias Red Lips

- Charms Flame 2-140

- Crazytunia Twist

- Crazytunia Kabloom

- Famous Electric Orange

- Go!Tunia Orange

- GS Hellorange

- Happy Classic Orange Morn O-65

- Happy Classic Yellow Orange Stripes O-82

- Maudi Sands

- My Love Orange

- Orange Star

- Orange Yellow Center 749 (07336)

- Orange Yellow Zone 225

- Pegasus Orange

- Pegasus Orange Morn

- Pegasus Table Orange

- Potunia Plus Papaya

- Potunia Plus Red 2016

- Sanguna Salmon

- Setunia (2.0) Gshell Orange Nr. 11-45

- Setunia 2.0 Rose Coral 315

- Stars Yellow Orange

- Viva Orange

- Viva Fire

- Viva Orange Vein

Bereits Mitte Mai wurden Jungpflanzenproduzenten, Händler und Züchter darüber informiert, dass die Pflanzen in Verdacht stehen, gentechnisch verändert zu sein und dass sie vorsorglich aus dem Verkauf genommen werden sollen. Da sich der Verdacht bestätigt hat, ist nun folgendes zu tun:

- Die genannten Sorten sind zu vernichten. Folgende Methoden sind zulässig:

- Autoklavieren

- Verbrennen

- Bedampfen

- Kochen

- Einfrieren

- Austrocknen (Dörren)

- Anwendung von Herbiziden

- Kompostieren: Die Kompostierung darf nur auf dem Grund des Eigentümers erfolgen. Wenn die Pflanzen an ein Kompostwerk geliefert werden, müssen diese zuvor nicht lebensfähig gemacht werden. Dies kann durch die oben genannten Methoden oder durch Schreddern, Zerquetschen oder Austrocknen geschehen.

- Falls Grund zur Annahme besteht, dass das Substrat, in dem sich die Pflanzen befinden, nicht gekeimtes Saatgut enthält, muss das Substrat ebenfalls inaktiviert werden.

- Bitte nehmen Sie verdächtige Pflanzen aus dem Verkauf. Sie können diese entweder ebenfalls nach den oben genannten Methoden inaktivieren oder für eine eventuelle Probennahme beiseite stellen. Verdächtige Pflanzen sind Pflanzen mit einer untypischen Blütenfarbe.

Verdächtige Pflanzen dürfen keinesfalls vor einem eventuellen Nachweis, dass sie nicht gentechnisch verändert sind, in den Verkauf gelangen. Bitte informieren Sie Ihren Landesverband oder den/die Gartenbauberater/in Ihrer Landeswirtschaftskammer über verdächtige Pflanzen.

Es besteht keinerlei Gefahr für Menschen, Tiere oder die Umwelt. Die Pflanzen sind nicht winterhart und auch die Samen überleben den Winter nicht und können sich in der Wildflora nicht verbreiten.

Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Zierfische in Europa (17.05.2017)

Das für die Vollziehung des Gentechnikgesetzes (GTG), BGBl. Nr. 510/1994 i.d.g.F., zuständige Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hält fest, dass in sporadischen Abständen gentechnisch veränderte Zierfische im europäischen Handel auftauchen.

In den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland und in Dänemark sind insbesondere gentechnisch veränderte Zebrabärblinge der Spezies Danio rerio (möglicherweise auch Brachydanio rerio) in Verkehr gebracht worden. Der Ursprung dieser Fische stammt aus Asien (insbesondere Taiwan, Singapur und Malaysia). In Verkehr gebracht werden offenbar auch Nachzüchtungen dieser Fische, die, da auch sie das Fluoreszenzgen (RFP-Gen) in sich tragen, ebenfalls gentechnisch veränderte Organismen (GVO) sind.

Das Inverkehrbringen von in der EU nicht zugelassenen GVO (RL 2001/18/EG) ist verboten und gemäß § 109 Abs. 2 GTG mit Strafe bedroht.

Es ist nicht auszuschließen, dass auch österreichische Zoofachhändler – aus Unwissenheit über die gegebene Rechtslage – solche Fische in Verkehr bringen könnten. In Frage dafür kommen insbesondere rote Zebrabärblinge der Spezies Danio rerio oder Brachydanio rerio.

Die einfachste erste Form der Kontrolle ist eine Bestrahlung des Fisches mit UV-Licht, um die Fluoreszenz festzustellen; wenn Fluoreszenz vorliegt, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen gentechnisch veränderten Fisch.

Gemäß der Information des deutschen Zoofachhandels sind transgene Zierfische aber auch an ihrer unnatürlichen Farbe erkennbar: Zebrabärblinge schimmern neongelb, grün oder rot.